Michael Buhlmann

Triberg im Mittelalter

Vortrag, 28.10.2025, Triberg: Asklepiosklinik

www.michael-buhlmann.de

Mittelalter

- als Epoche der Menschheitsgeschichte ca. 500-ca. 1500 n.Chr. (zwischen Antike/Spätantike und früher Neuzeit), eingeteilt in:

[Antike]

6.-11. Jh., frühes Mittelalter: "Völkerwanderung", Frankenreich der merowingischen und karolingischen Könige, fränkisches Gesamtreich, Reichsverfall, ostfränkisches Reich der ottonischen (919-1024) und salischen (1024-1125) Könige und Kaiser, ottonisch-salische Reichskirche

11.-13. Jh., hohes Mittelalter: Deutsches Reich der salischen (1024-1125) und staufischen (1138-1254) Könige und Kaiser, Investiturstreit (1075-1122), Kreuzzüge (1096-1291), mittelalterliches Städtewesen, hochmittelalterliche Umbruchszeit in Kirche und Welt (hin zur Trennung von Religion und Welt, zur Modernität Europas, "Renaissance" des 12. Jahrhunderts), Interregnum (1256-1273)

13.-15./16. Jh., spätes Mittelalter: Deutsches Reich der habsburgischen (1273-1519 und später), luxemburgischen (1308-1438) und wittelsbachischen (1314-1347) (Wahl-) Könige und Kaiser, Territorien und Landesherrschaften, wirtschaftliche Intensivierung, Pest (1348/52), Großes Papstschisma (1378-1417) und Konzilien (Konstanzer Konzil 1414/18 und später)

[Frühe Neuzeit]

- erfassbar durch Geschichtsquellen (zur Triberger Geschichte), d.h. hauptsächlich:

(wenige) Sachüberreste (archäologische Funde, Gebäudereste, Inschriften)

(wenig umfangreiche) schriftliche Überlieferung (Urkunden, Register/Urbare/Verwaltungsakten, Geschichtsschreibung)

- Geschichte als wissenschaftliches Erinnern an Zeitepochen (Ereignisse, Entwicklungen), an menschliche Gesellschaften und Kulturen

- Triberger Geschichte des hohen und späten Mittelalters (und der frühen Neuzeit)

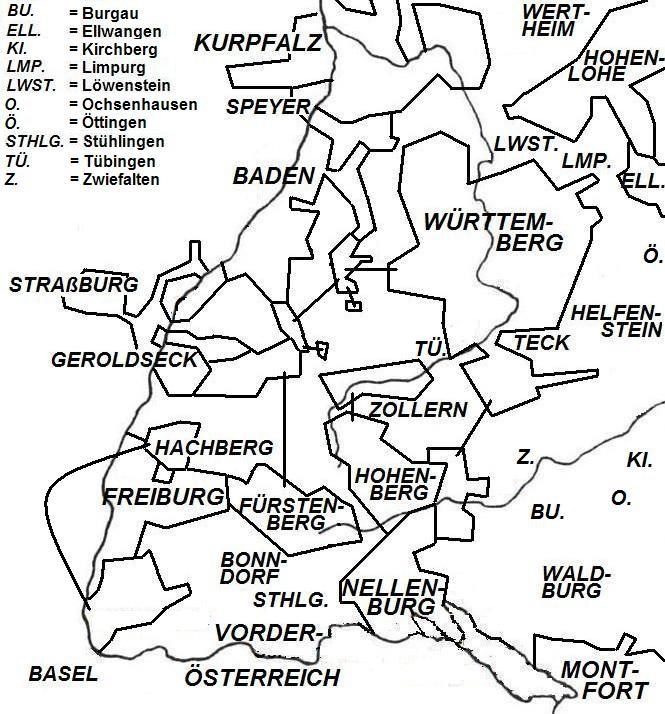

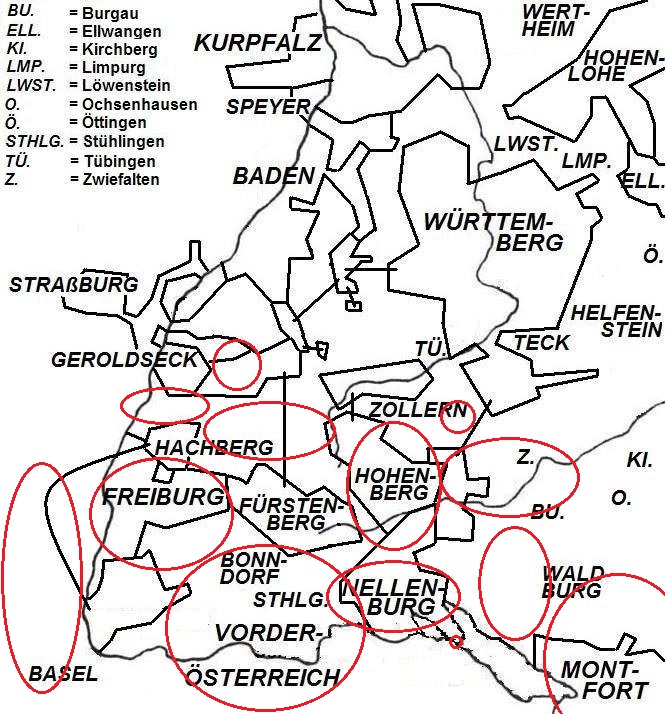

Karte: Deutscher Südwesten im Spätmittelalter (14. Jahrhundert, Mitte), spätmittelalterliche Territorien: Kurpfalz, Grafschaft Wertheim, Grafschaft Hohenlohe, Bistum Speyer, Grafschaft Löwenstein, Herrschaft Limpurg, Markgrafschaft Baden, Grafschaft Württemberg, Reichsabtei Ellwangen, Grafschaft Öttingen, Bistum Straßburg, Pfalzgrafschaft Tübingen, Herzogtum Teck, Grafschaft Helfenstein, Herrschaft Geroldseck, Grafschaft Hohenberg, Herrschaft (Hohen-) Zollern, Markgrafschaft Hachberg, Grafschaft Freiburg, Landgrafschaft Fürstenberg, Abtei Zwiefalten, Markgrafschaft Burgau, Grafschaft Kirchberg, Propstei Ochsenhausen, Grafschaft Bonndorf, Landgrafschaft Stühlingen, Grafschaft Nellenburg, Herrschaft Waldburg, Bistum Basel, Vorderösterreich (Breisgau, Laufenburg, Kiburg, Sigmaringen, Veringen), Grafschaft Montfort, [Reichsstädte], [übrige Territorien]

(www.michael-buhlmann.de).

Adalbert von Ellerbach

11./12. Jahrhundert Hochmittelalter als Umbruchszeit

- Adel als politisch und herrschaftlich wirksame Schicht in der (hoch-, spät-) mittelalterlichen Gesellschaft (Fürsten, Grafen, Edelfreie/Herren, Ritter, Ministeriale [Dienstleute]), adlig-höfische Lebensweise (Burg, Waffendienst, Turnier, Jagd, Minne, Fehde [Rittertum])

- Investiturstreit (1075-1122; Salierkönig/Kaiser Heinrich IV. [1056-1106], Papst Gregor VII. [1073-1085], Laieninvestitur und Simonie, priesterliche Ehelosigkeit; Gang nach Canossa [1077], Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden [1077-1080], Wormser Konkordat [1122])

1083 Friedrich von Ellerbach, Vater Adalberts, im Umfeld der Gründung des Klosters St. Georgen

11. Jahrhundert, Ende?-12. Jahrhundert, Anfang Adalbert von Ellerbach (= Erbach bei Ulm)

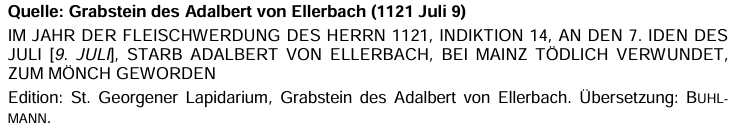

1121 Investiturstreit

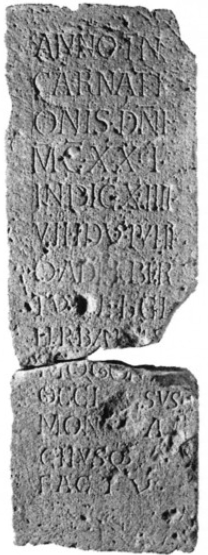

1121 Juli 9 Grabstein des Adalbert von Ellerbach: sein Begräbnis im Kloster St. Georgen, 1,90 m hohe, 0,67 m breite, 0,14 m tiefe Grabplatte mit der folgenden Inschrift:

Abbildung: Grabstein des Adalbert von Ellerbach (†1121)

(Lapidarium, St. Georgen im Schwarzwald; www.michael-buhlmann.de)

Herren von Ellerbach-Hornberg-Triberg

12./13. Jahrhundert Adalbert von Ellerbach

13. Jahrhundert, Anfang? Herrschaftsteilung zwischen den Herren von Hornberg und denen von Triberg

1235 Entmachtung König Heinrichs (VII.) (1220-1235) durch seinen Vater, den Stauferkaiser Friedrich II. (1198/1212/15-1250)

v.1250? Burg Triberg (statt der Burg Alt-Hornberg) als Mittelpunkt der Triberger Herrschaft: geografische Lage (im oberen Gutachtal im Kreuzungspunkt [Talkessel] mit den Quertälern von Schonach und Prisenbach, auf einem Hügel östlich der Gutach, bei einer Höhenlage von ca. 680 Metern), annähernd kreisförmige Befestigungsanlage, (spätere?) (Burg-) Kapelle unmittelbar nördlich der Burg als Filiale der Schonacher Pfarrkirche (

1280 Ortsname "Triberg": Triberg (1281, 1296, 1324), Triburch (1325), Tribberg (14. Jahrhundert, 1. Hälfte) vielleicht als "Dreiberg" (Schwarzwaldberge Kapellenberg, Kroneck, Sterenberg oder: Burgen Alt-Hornberg, Hornberg und Triberg) oder aus einem erschlossenen Bachnamen "Tri(b)bach" (Ortsname aus Grundwort -berg und Bestimmungswort Tri(b)-)

13. Jahrhundert, Ende Siegel der Herren von Hornberg-Triberg: zwei Hift-/Auer-/Jagdhörner über Dreiberg (entsprechend die Wappen der Stadt Triberg 1333, 1438, 1501)

1324 Burkhard (II) als dienestman des riches (als Reichsministerale,

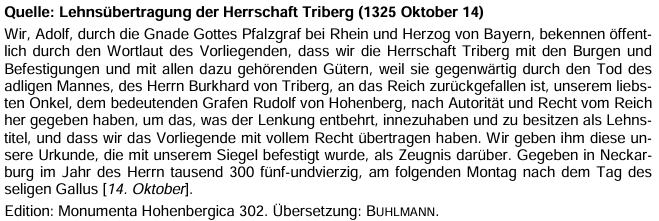

1325 Tod Burkhards (II) von Triberg

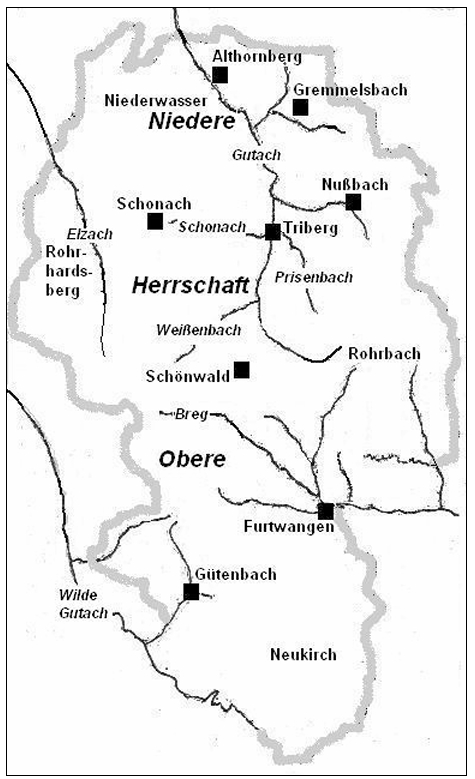

14. Jahrhundert Herrschaft Triberg (dominium Triburch, Herschaft ze Triberch): Purch und Stat und die vesti gnant di alt Horenberch (1349), Gremmelsbach, Niederwasser, Schönwald, Schonach, Nußbach, Rohrhardsberg, Furtwangen, Gütenbach, Neukirch, Rohrbach (1356) zwischen oberer Kinzig, Wilder Gutach und Breg; Triberger Burg als Herrschaftsmittelpunkt, Triberger Kapelle/Filialkirche (St. Blasius, St. Quirin) innerhalb der Schonacher Pfarrei, Stadt Triberg

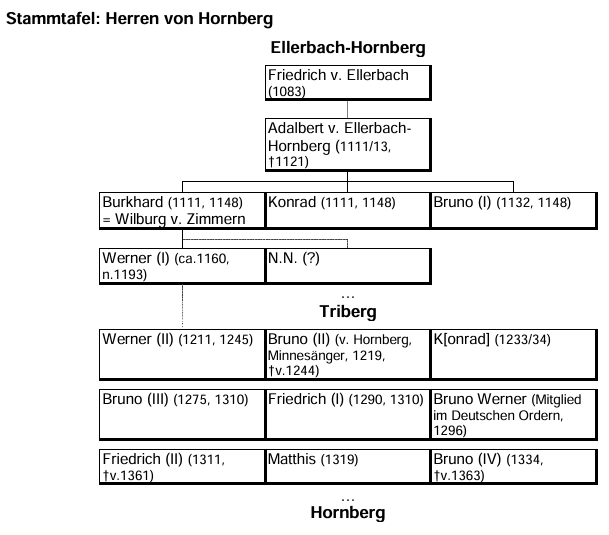

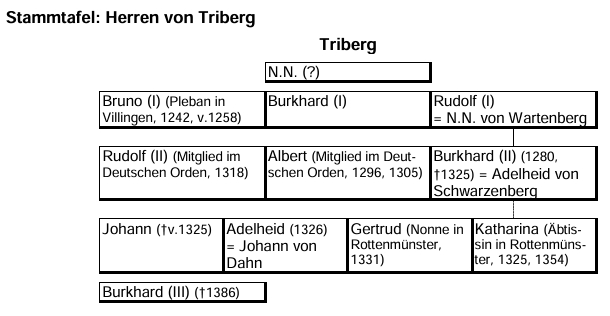

Stammtafeln: Herren von Hornberg, Herren von Triberg

(www.michael-buhlmann.de)

Abbildungen: Minnesänger Bruno (II?) von Hornberg (†v.1244?), Wappen der Stadt Triberg

(Manessische Liederhandschrift [ca.1350]: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0497; www.triberg.de)

Burg Triberg

Abbildungen: Burg Triberg (Gesamtansicht, Burgplateau, Fundamentreste, erhaltenes Mauerwerk)

(www.michael-buhlmann.de)

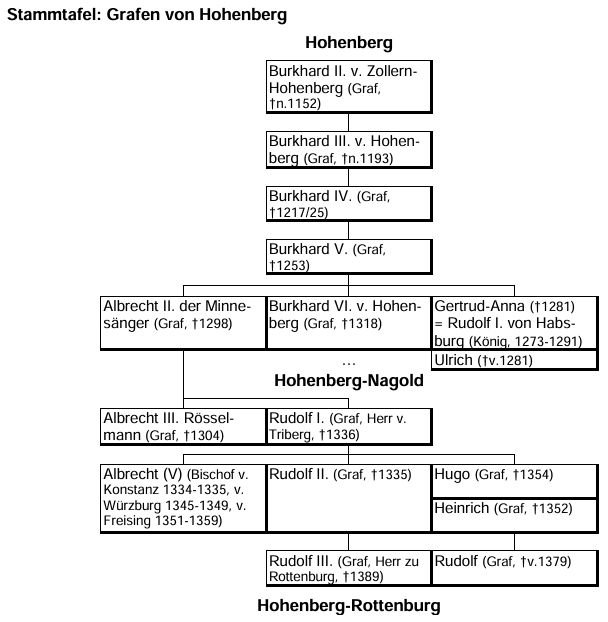

Grafen von Hohenberg

11. Jahrhundert, Mitte-13. Jahrhundert Grafen von Hohenberg als Seitenlinie der Grafen von Zollern; Herrschaftsschwerpunkte: Schömberg-Spaichingen, Haigerloch-Rottenburg-Nagold, Oberndorf

1237-1253 Graf Burkhard von Hohenberg

1258-1298 Graf Albrecht II. von Hohenberg in enger Beziehung zum deutschen Königtum (verwandtschaftliche Beziehung zu König Rudolf I. von Habsburg [1273-1291]), als Vogt der Reichslandvogtei Niederschwaben, als Minnesänger

1298-1336 Graf Rudolf I. von Hohenberg

1330 Mai 18 Verabredung zwischen den Herzögen von Teck und den Grafen von Fürstenberg von der Stat, und der Burg wegen, ze Triberg

1333 Juli 9 Urkunde von Schultheiz ... Rat ... und ... Burger gemainlich ze Triberch zur Eheverabredung zwischen Hugo, dem Sohn Rudolfs I., und der Herzogin Johanna von Österreich mit Siegel der Stadt Triberg ("SIEGEL DER BÜRGER IN TRIBERG")

1341 März 10 Urkunde König Ludwig des Bayern (1314-1347) über die Verpfändung der Herrschaft Triberg an Graf Götz von Fürstenberg (†1341)

Ab 1349 Überlegungen zum Verkauf der verpfändeten Herrschaft Triberg, Verhandlungen zwischen den Grafen von Hohenberg und vorderösterreichischen Vertretern

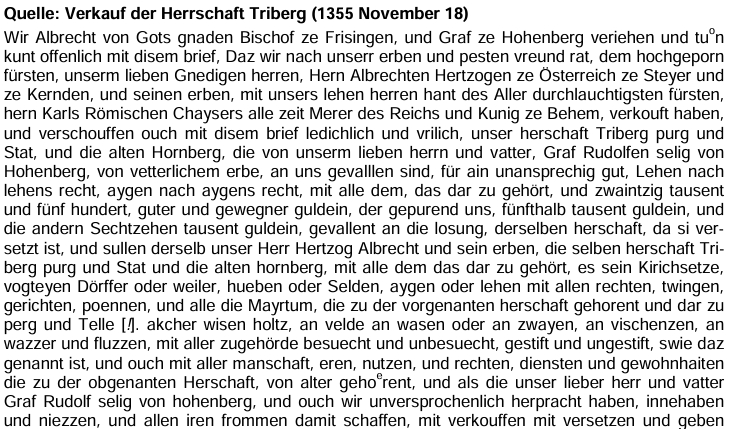

1355 November 18 Verkaufsurkunde des Freisinger Bischofs Albrecht von Hohenberg (1351-1359) betreffend die Herrschaft Triberg:

1381 Verkauf der Grafschaft Hohenberg an die Habsburger durch Graf Rudolf III. (†1389)

Habsburgisch-vorderösterreichische Herrschaft

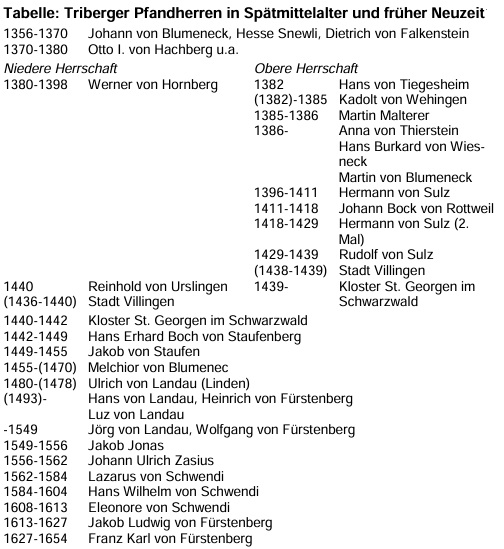

10. Jahrhundert, 2. Hälfte-13. Jahrhundert Anfänge der Habsburger im Elsass und südlich des Hochrheins, Errichtung der Habichtsburg/Habsburg durch Bischof Werner (I.) von Straßburg (1001-1028), "Eigen" der Grafen von Habsburg zwischen Aare und Reuss (12./13. Jahrhundert)

12. -14./15. Jahrhundert Vorderösterreich, "Vordere Lande": Lörrach, Bellingen, Heitersheim (12. Jahrhundert), Klostervogteien (Säckingen 1173, St. Blasien 1254), Herrschaft Sigmaringen (1290), Grafschaft Veringen (1291), Villingen (1326), "Donaustädte" Mengen, Munderkingen, Riedlingen und Saulgau (bis 1331), Grafschaft Hohenberg (1381), Landgrafschaft Nellenburg (1465) u.a.

1273-1291 König Rudolf I. von Habsburg: Schlacht auf dem Marchfeld (1278)

1355 November 18 Erwerb der Herrschaft Triberg, Herrschaft Triberg als Teil Vorderösterreichs

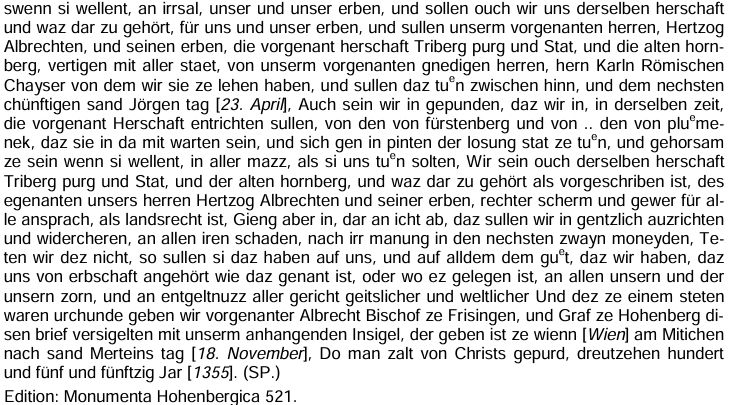

1356-1654 Herrschaft Triberg als Pfandobjekt der (vorder-) österreichischen Landesherren

1380-1442 Teilung der Herrschaft Triberg in eine Niedere (Gremmelsbach, Niederwasser, Teile Tribergs) und Obere Herrschaft (Triberg, Nußbach, Schonach, Rohrhardsberg, Schönwald, Rohrbach, Furtwangen, Gütenbach, Neukirch)

1429 Zerstörung der Burg zu der Altenhorenberg (vesti [14. Jahrhundert], Burgstall [1440]) in einer Fehde mit der Stadt Schaffhausen

v.1440 Verlegung der Pfarrkirche von Schonach nach Triberg (Kirchenpatrozinium: St. Blasius, St. Quirin)

1481 April 30 Markturkunde Erzherzogs Sigmund von Tirol (1439-1490/96) für die Stadt Triberg

1498 Artikel und Altes Herkommen von Herrschaft und Stadt Triberg: Rechte und Pflichten der Triberger Stadtgemeinde u.a. gegenüber dem Triberger Stadt- und Landesherrn

1525 Deutscher Bauernkrieg (1524/25)

1642 Dreißigjähriger Krieg (1618-1648)

1654 Loskauf der Herrschaft Triberg aus der Pfandschaft durch die Triberger Untertanen

1694 Triberger Stadtbrand, Amtshaus des Triberger Vogtes

1767/68 habsburgische Verwaltungsreformen, neue Polizeiordnung

1797/1803 Triberg als Teil des (napoleonischen) Herzogtums Modena (-Breisgau-Ortenau)

1806 Triberg zu(m) (Königreich) Württemberg

1810 Triberg zu(m) (Großherzogtum Baden)

Stammtafel: Habsburger

(www.michael-buhlmann.de)

Karte: Vorderösterreich im Spätmittelalter (15. Jahrhundert, 3. Drittel): Vorderösterreich (rot umrandet)

(www.michael-buhlmann.de)

Triberg in Spätmittelalter und früher Neuzeit

Abbildungen: Amtshaus Triberg (1694), Schopf des Amtshauses

Karte: (Obere und niedere) Herrschaft Triberg in Spätmittelalter und früher Neuzeit

(www.michael-buhlmann.de)

Zusammenfassung

Triberger Geschichte als:

- 12.-13. Jahrhundert Adalbert von Ellerbach (†1121), Herren von Hornberg (12.-15. Jahrhundert)

- 12./13. Jahrhundert-1325 Herren (bzw. Ritter) von Triberg und Herrschaft Triberg, Triberger Burg, Triberger Kapelle/Filialkirche, Stadt Triberg

- 1325-1355 Triberg unter der Herrschaft der Grafen von Hohenberg

- 1355-1797 Triberg (obere, niedere Herrschaft) als Teil des vorderösterreichisch-habsburgischen Territorialkomplexes, Herrschaft und Verpfändung

- 19. Jahrhundert, Anfang Triberg als Teil des Herzogtums Modena und Württembergs

- 19./21. Jahrhundert Badisches Triberg, Triberg der Moderne

Triberger Geschichte als:

- Herrschaftsgeschichte: Herrschaft (als legitime Machtausübung) = Unterordnung der Beherrschten bei Gehorsam gegenüber herrschaftlichen Anweisungen

- Stadtgeschichte: Stadt des Mittelalters mit ihren Funktionen: 1) Befestigung (militärische Funktion, Herrschaftsmittelpunkt), 2) Markt (wirtschaftliche Funktion), 3) Zentralort (zentralörtliche Funktion, kirchlicher Mittelpunkt), 4) eigene Gerichtsbarkeit (in einem abgegrenzten Rechtsbezirk, rechtliche Funktion), 5) Bürgergemeinde (mit Organen der Selbstverwaltung, Verbandscharakter), 6) Freizügigkeit der Bürger (Mobilität, berufliche Spezialisierung), 7) (relative) politische und wirtschaftliche Autonomie (z.B. vom Stadtherrn)

- Herrschaft und Genossenschaft in Kooperation und Konfrontation

- Ereignis-, politische, Herrschafts-, Verfassungsgeschichte

Datenschutz Impressum Michael Buhlmann, 45138 Essen, D Deutschland

www.michael-buhlmann.de

kontakt-hp@michael-buhlmann.de

Literatur: Buhlmann, Michael, Anfänge Triberger Geschichte (= Vertex Alemanniae, Heft 61), Essen 2012,

nachzulesen auf: www.michael-buhlmann.de/PDF_Texte/mbhp_va61_pdf.pdf

Ende des Vortrags